Sor Rosa Gutiérrez

Realizo un registro unico de palabras Selknam

A fines del siglo XIX, en un territorio extremo y culturalmente diverso como Tierra del Fuego, la presencia de mujeres que dejaron huella en la historia fue tan valiosa como silenciada. Entre ellas, sor Rosa Gutiérrez, religiosa de las Hijas de María Auxiliadora, se destacó por su labor silenciosa pero fundamental en la Misión Nuestra Señora de la Candelaria, donde convivió y trabajó junto a mujeres y niñas selk’nam entre 1895 y 1905.

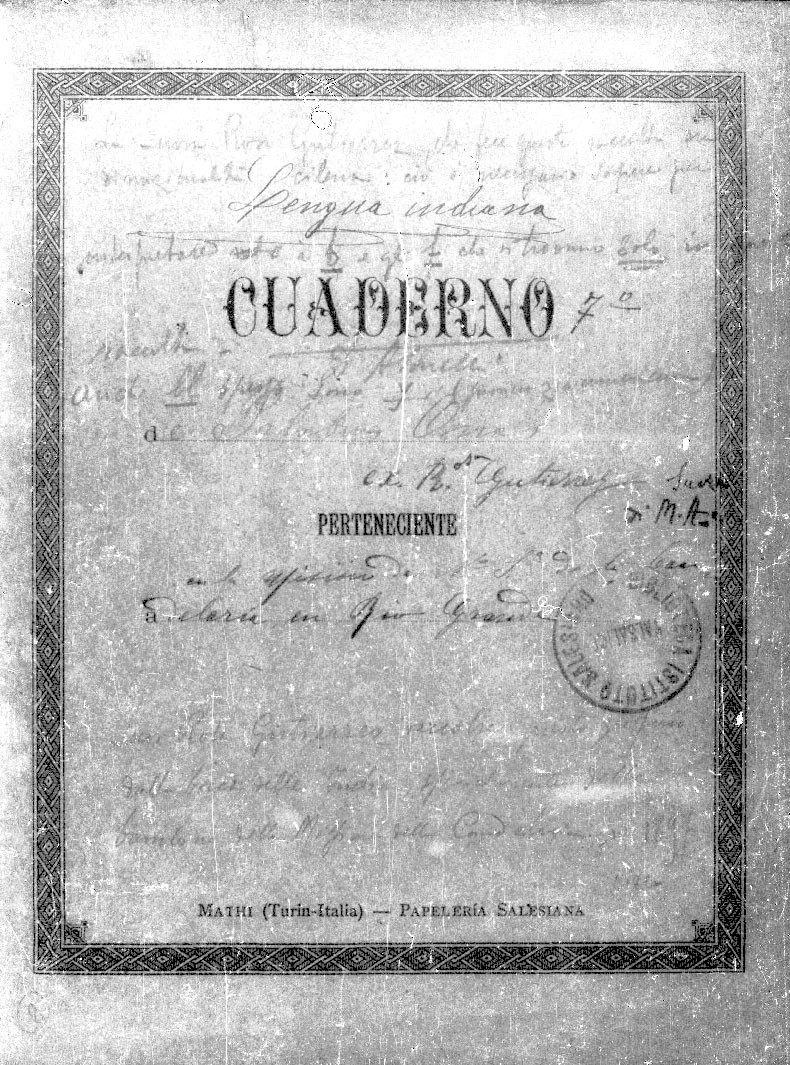

Sor Rosa Gutiérrez —nacida en Santiago de Chile en 1861 y novicia a sus 32 años— se destacó como una figura central dentro de la Misión Nuestra Señora de la Candelaria, en Río Grande, donde llegó con un grupo de Hermanas que acompañaban a los salesianos en su labor educativa y evangelizadora. Su trabajo se enfocó especialmente en la atención, educación y cuidado de las mujeres y niñas indígenas. La convivencia estrecha y cotidiana con ellas permitió a sor Rosa desarrollar un conocimiento profundo de su lengua y cultura, lo que se tradujo en la elaboración de un Cuaderno de palabras Onas o selk’nam, que hoy es una fuente invaluable para el estudio de esta lengua y de la vida femenina indígena en la misión.

La misión se instalaba en un contexto de fuerte colonialismo cultural, donde las vidas, costumbres y lenguas indígenas eran constantemente atravesadas por la violencia y la imposición.

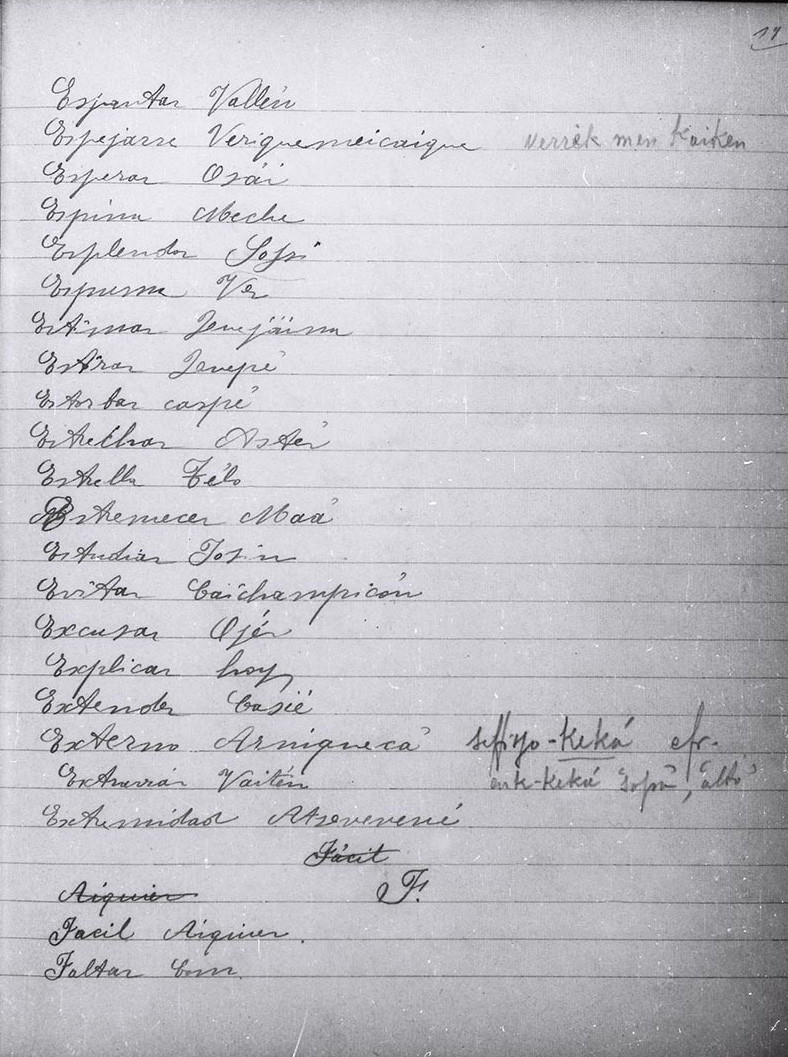

Rosa no solo cumplió con las tareas esperadas de una religiosa —cuidar, educar, coser, asistir en la vida diaria— sino que, además, desarrolló un trabajo etnográfico extraordinario: recopiló, de manera intuitiva y sin recursos técnicos formales, un vocabulario con cerca de mil palabras y expresiones de la lengua selk’nam. Esta labor surgió del vínculo cercano y afectuoso que tejió especialmente con las niñas indígenas que acompañó cada día.

Michelina Secco describe:

“Con ellas [las niñas] pasaba el día y la noche, las asistía cuando estaban sanas y cuando estaban enfermas, las lavaba, las peinaba, las vestía e instruía, las llevaba todos los días a pasear porque sabía bien a qué género de vida estaban habituadas.”

El cuaderno fue descubierto recién en 1966 por el padre Manuel Molina en un archivo italiano. Hasta entonces, había permanecido oculto, y aún hoy sigue siendo poco conocido. Lo valioso de este registro es que ofrece una mirada femenina: a diferencia de los vocabularios elaborados por sacerdotes salesianos como Giuseppe Beauvoir, Fortunato Griffa y Giovanni Zenone, el cuaderno de sor Rosa recoge términos y matices propios del habla de las mujeres indígenas, visibilizando su experiencia.

Esto se nota en la inclusión del género gramatical femenino, algo que no era habitual: palabras como colióte (“cristiana” en femenino), chevele’ (“flaca” en femenino) o expresiones como llavechenéico (“compañera”) y báje (“compasiva”). También registra adjetivos y epítetos que describen cualidades y prejuicios, desde llavechenéico hasta cheterri (“glotona”) o liquelle’n (“mentirosa”).

Como contó el padre Molina:

“El cuaderno de sor Rosa fue hallado por casualidad en un archivo italiano a fines de la década del 60, pero su contenido no fue difundido ni reconocido en su justa dimensión durante décadas.”

Y según la investigadora María Andrea Nicoletti:

“El interés lingüístico desarrollado por sor Rosa fue, aparentemente, algo extraordinario”, ya que hasta hoy no se conocen otros registros sistemáticos hechos por mujeres de esa congregación.

Durante su estancia, sor Rosa enfrentó también grandes desafíos materiales. En 1896, un incendio destruyó la casa de las Hermanas, obligándolas a vivir durante meses en condiciones muy precarias con las niñas selk’nam, a las que siguió cuidando con enorme dedicación.

Michelina Secco relató:

“[…] se refugiaron en unas míseras casuchas y compartieron con las indias y sus inseparables animales una vida siete meses. Sor Rosita dormía en una de esas casuchas con las indiecitas. A las tres más pequeñas las ubicaba todas las noches en una canasta que ponía junto a su cama, atenta a cualquier necesidad, mientras las demás dormían sobre la tierra envueltas en pobres frazadas.”

La escritura de sor Rosa estuvo limitada por el alfabeto español, por lo que no pudo registrar algunos sonidos específicos de la lengua selk’nam, pero su cuaderno incluye sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres, adverbios y vocablos vinculados a tareas femeninas, como hilar y coser, reflejando el lema misional Ora et labora (“Reza y trabaja”).

El vocabulario fue mencionado por primera vez en 1926 por Antonio Tonelli en su Grammatica e glossario della lingua degli Ona-Selknám della Terra del Fuoco, donde se habló del Quaderno de palabras onas. Sin embargo, sor Rosa no fue recordada en los catálogos de lenguas fueguinas ni en las publicaciones salesianas, y según Nicoletti y Marisa Malvestitti, algunos vocablos presentes en esos trabajos podrían provenir de su registro, sin que se la cite.

Desde una perspectiva historiográfica de género, investigadoras como María Andrea Nicoletti (Conicet) y Marisa Malvestitti (UNRN), integrantes del proyecto PICT 2015-1507 Tecnologías de papel, valoran hoy este cuaderno como un testimonio único: no solo recoge palabras, sino que construye un puente entre dos culturas y muestra la voz y la mirada de las mujeres indígenas en un mundo dominado por estructuras patriarcales y coloniales.

Como también recuerdan los relatos, la llegada de las primeras Hijas de María Auxiliadora en 1895 marcó un hito. Sor Rosa viajó junto a sor Luisa Ruffino, sor Rosa Massobrio y la postulante María Auxilio Oyarzum, gracias a la iniciativa de la Madre Ángela Vallese. Fueron recibidas por el padre Beauvoir y los selk’nam, que las miraban con curiosidad. En ese tiempo, además de encargarse de la cocina, la ropería y la enseñanza de labores manuales, construyeron lazos afectivos con las mujeres indígenas, que aprendieron nuevas tareas mientras compartían su lengua y sus costumbres.

La Misión creció hasta albergar cerca de 350 indígenas, aunque las enfermedades, la violencia colonial y los cambios sociales hicieron que la población disminuyera rápidamente. En 1947, las Hermanas se trasladaron al núcleo urbano de Río Grande para continuar allí su tarea educativa.

Aunque sor Rosa colaboró con sacerdotes reconocidos, su trabajo no se mencionó en los boletines ni en publicaciones oficiales, reflejo de la desigual visibilidad que tenían las mujeres en la estructura eclesial de la época. Solo desde la mirada actual podemos ver que su vocabulario ofrece algo diferente: un registro construido en la convivencia cotidiana, con sensibilidad, cariño y respeto hacia las mujeres selk’nam.

Hoy, su cuaderno no es solo un listado de palabras: es un puente entre culturas, una voz femenina que resiste el silencio impuesto y un legado que nos invita a recuperar las lenguas originarias desde una mirada más plural, sensible y cercana.

En la tarea de reconstruir estas historias y escribir esas voces que fueron silenciadas está también nuestro compromiso: seguir difundiendo y recordando lo que el pasado quiso ocultar, para que esas voces sigan vivas.

Fuentes

Archivo Histórico Salesiano de Buenos Aires, Sac. Manuel Molina, caja nº 82

Secco, Michelina (2020). “Sor Rosa Gutiérrez y su vocabulario de la lengua selk’nam”. Desde la Patagonia difundiendo saberes, Vol. 17, Nº 29.

Malvestitti, Marisa y Nicoletti, María Andrea (2020). “Lenguas indígenas y género: un registro femenino en Tierra de hombres”. Desde la Patagonia difundiendo saberes, Vol. 17, Nº 29.

Fernández, Ana María (1895). Crónicas de la Misión Nuestra Señora de la Candelaria. Archivo Histórico Salesiano.

Molina, Manuel (1966). Descubrimiento del cuaderno de sor Rosa. Archivo Italiano Salesiano.

Testimonios y trabajos de la Hna. Ana María Fernández, cuyo esfuerzo hizo posible recuperar la historia de Sor Rosa Gutiérrez; de la Hna. María Elina Piccone; y de la Prof. y Dra. Andrea Nicoletti, quien con su mirada crítica y sensible aportó claves para comprender la dimensión femenina y cultural de aquel valioso Cuaderno de palabras Onas.